Îles Britanniques 76

Geological Survey of the United Kingdom.

Geological Survey of the United Kingdom (Great Britain, Ireland).

Geological Survey of Great Britain, 1867. 700 x 1200 mm.Four large oblong plano volumes and one oblong folio volume.

Half black grained sheep binding with corners, boards covered in green percaline cloth, spine with five raised bands richly decorated with gilt vegetal motifs, gilt fillet framing the half binding and corners, all edges gilt.

A large gilt title and the motto of the British monarchy, "Dieu est mon droit" and "Honi soit qui mal y pense" (Order of the Garter), stamped in gold on the upper cover.

Spines, corners, and edgeslightly rubbed ; percaline of the upper board of one Great Britain volume torn and partially detached.

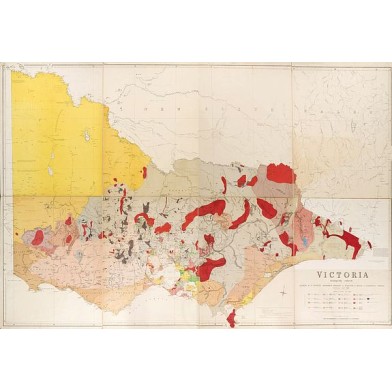

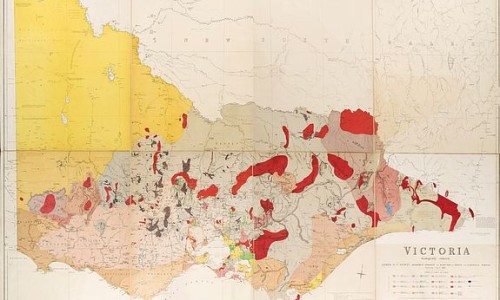

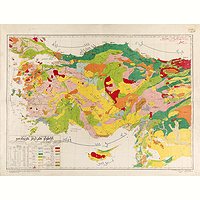

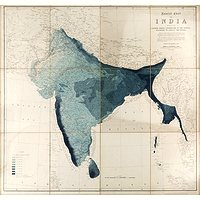

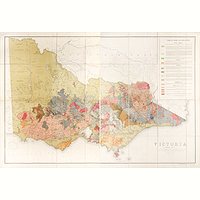

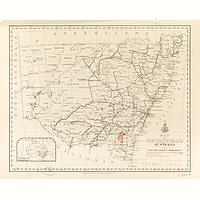

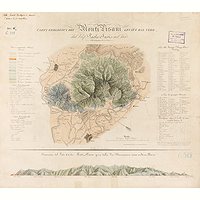

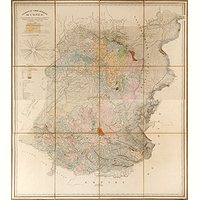

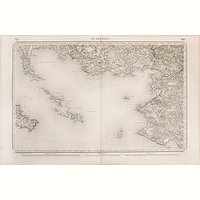

All the maps are sumptuously and meticulously hand-colour

The colours are numerous, vivid, and exceptionally fresh ; some maps are heightened with gold and white.

Geological Survey of Great Britain.

Monumental set of five volumes (Exposition Universelle, Paris 1867). A large gilt title and the motto of the British monarchy, "Dieu est mon droit" and "Honi soit qui mal y pense" (Order of the Garter), stamped in gold on the upper cover.

The colours are numerous, vivid, and exceptionally fresh ; some maps are heightened with gold and white.

This rich palette of colours was intended to enhance the legibility and visual clarity of the geological maps.

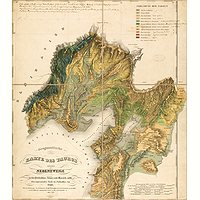

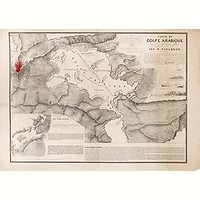

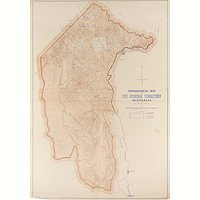

A set of five volumes of geological maps and sections, published by the Geological Survey of Great Britain under the direction of Sir Roderick Impey Murchison, and exhibited at the Exposition Universelle of 1867 in Paris, within the Palais du Champ-de-Mars.

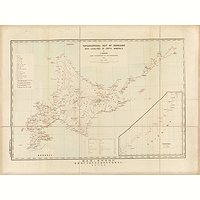

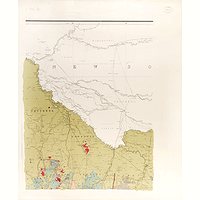

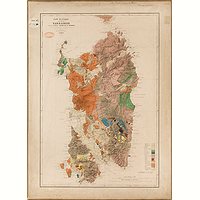

The collection covers England, Wales, Scotland, and Ireland, describing the geological formations, stratigraphic structures, and mineral resources of the United Kingdom in the nineteenth century.

At that time, the French geologist Jules Marcou wrote an extensive commentary on this monumental work.

Composition of the Atlas.

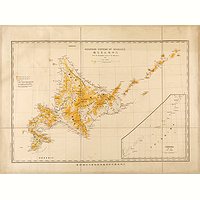

The map of the British Isles is organised as follows :

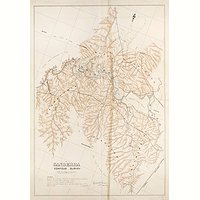

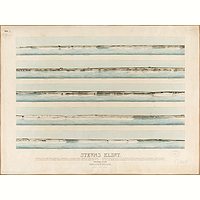

Three volumes "Great Britain" - two containing maps and one of geological sections (68 sections and 28 geological plates of coal fields) ; two scales are used: “One Inch to One Mile” (75 maps + index) and “Six Inches to One Mile” (40 maps).

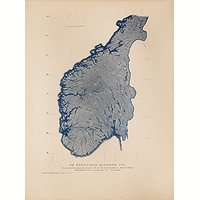

Two volumes "Ireland" - one large plano volume of geological sections (20 sections + 1 geological coal-field plate) and one oblong folio volume containing 106 maps.

This monumental scientific publication is equally remarkable for its artistic quality and its use of colour. Each plate is a true work of art."The colouring of the maps, as well as that of the longitudinal sections, is done entirely by hand; thus all these geological maps are much easier to read, clearer, and better executed than those printed in colour. Moreover, this hand-colouring allows for additions and corrections, which become very difficult when the colouring is printed, for then one must alter an entire system of lithographic or typographic plates; whereas here it is enough to cut out the modified part of the sheet and paste over it the corrected portion, coloured by hand." (Jules Marcou).

In the nineteenth century, the United Kingdom undertook an unprecedented scientific enterprise : to produce a complete geological atlas of the British Isles. Directed by the Geological Survey, the project was impressive both in scope and execution.

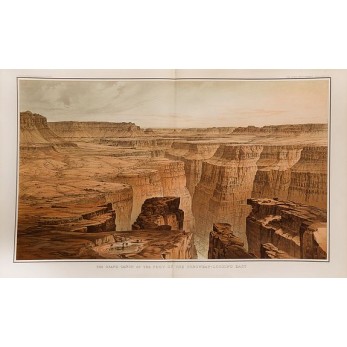

At the 1867 Exposition Universelle, visitors admired immense portfolios of hand-coloured maps, cross-sections, and vertical profiles, accompanied by detailed indexes and explanatory legends.

The atlas gradually came to cover England, Wales, Scotland, and Ireland, using two scales :

a large scale (Six Inches to the Mile) for local detail,

and a smaller scale (One Inch to the Mile) for broader regional depiction.

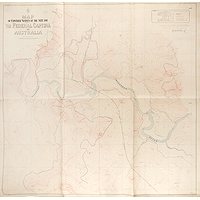

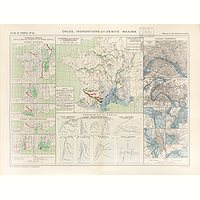

The cross-sections reveal faults, folds, and str, often inferred through geological reasoning, while the vertical sections accurately indicate the thickness of the layers.

Because they were entirely hand-coloured, the maps were both clear and aesthetically refined, and could be easily revised when new discoveries occurred. This flexibility proved invaluable, for example, when the Rhaetic formation was reclassified in 1864, requiring the revision of several sheets already issued.

Thanks to this method, the Atlas advanced rapid : within ten years, more than sixty new maps were published, bringing the total to 113 sheets for Great Britain, covering the whole of Wales and a large part of England, while work on Scotland and Ireland also progressed.

Ireland already included 102 maps and about twenty large sections, though its northern regions remained to be surveyed.

The chromatic code of the Atlas was exceptionally rich, over 130 tints and shades distinguished the various formations. Every subdivision, even local, was recorded, reflecting the diversity of the terrain and the continuity of geological time.

Each map was accompanied by descriptive memoirs, detailed indexes, and scientific commentaries documenting the progress of publication.

To encourage dissemination, each sheet was sold separately at a modest price, ensuring wide circulation, in some years, over 5,000 copies were sold, a sign of the popularity of geology in Victorian Britain.

Three major museums, in London, Dublin, and Edinburgh, were associated with the project, gathering fossils, rocks, and minerals. A Royal School of Mines trained engineers and strengthened ties between research and industry .

At the head of the enterprise, Sir Roderick Impey Murchison coordinated around fifty geologists and palaeontologists, divided into English, Scottish, and Irish branches. The resources were considerable, nearly £20,000 in 1867, far exceeding the budgets of most other European surveys.

Each year, an official report recorded progress, sales, discoveries, and methodological innovations.

To Jules Marcou, a keen observer, this vast undertaking represented the ideal model of geological cartography. More than a scientific record, the Atlas became a national monument, a mirror of the British soil and its geological history, destined to inspire other nations.

Jules Marcou (1824 – 1898 )

Born on 20 April 1824 in Salins-les-Bains (Jura) and deceased on 17 April 1898 in Cambridge (Massachusetts), Jules Marcou was a French geologist best known for having published the first geological map of the United States in 1855.

He joined the Société géologique de France in 1845 and, a few years later, produced the second geological world map in 1861.

Renowned for his independence and outspokenness, Marcou was a passionate yet sometimes controversial figure within the geological community.

10000 - 15000 €

|

Please contact Béatrice Loeb-Larocque for the lots offered in this sale.

Please contact Béatrice Loeb-Larocque for the lots offered in this sale.